子供がゲームを辞めない…禁止した方がいいの?

今回は、こんな疑問にお答えします。

本記事の内容

- 【結論】中学受験はゲームを禁止しても意味がない

- 中学受験でのゲームに関するルール作りの例

- 中学受験でのゲームに関する注意点

小学生にとってゲームは非常に面白く、かく言う僕もなるべくゲーム時間を確保しようと必死になっていたものです。

ですが、あまりにゲームばかりし過ぎて成績が落ちてしまってはいけません。

そこで今回は、ゲームを禁止すべきかどうかについての僕の見解を示したうえで、ルール作りの例を紹介していきます!

【結論】中学受験はゲームを禁止しても意味がない

ゲームを禁止したところで、そこまで成績が上がるわけではないと言うのが僕の見解です。

理由は以下の3つ。

- 他の物で息抜きするようになる

- 友達との話題が減ってストレスになる

- メリハリがなくなる

1つずつ深掘りします。

理由①他の物で息抜きするようになる

ゲームを禁止したところで、どうせ他の物で息抜きするだけです。

YouTubeやマンガ・テレビなど、お子様の興味を惹くものはゲーム以外にもいくらでもあるわけです。

勉強から逃げようとする意識を変えなければ、勉強時間が増えることはありません。

どうしてもゲームを辞めようとしないお子様は、まず受験に対して前向きに挑戦しようという意識に変えていくことから始めましょう!

理由②友達との話題が減ってストレスになる

小学生、特に男の子の話題はゲームが多いです。

学校で皆がゲームの話をしている中、1人だけついていけないと仲間外れのようでストレスがたまります。

ストレスがたまりすぎると、勉強にも身が入らないし、最悪の場合受験を辞めたいとまで言い出しかねません。

ストレスに関する対処法は、以下の記事を参考にしてください。

理由③メリハリがなくなる

3つ目の理由として、勉強のメリハリがなくなることが挙げられます。

ゲームを禁止して、その分ダラダラ勉強させても効率が悪いです。

「終わったらゲームする!」と決めて集中して勉強する方が頭に入りやすいでしょう。

ご褒美があると頑張れるタイプの子には、あえてゲームを禁止しない方が良いかもしれません!

中学受験でのゲームに関するルール作りの例

ここまで、ゲームを禁止してもあまり意味がないとお伝えしました。とはいえ、何のルールも決めずにお子様の自主性に任せていては、ずっとゲームをし続けるなんてことにもなりかねません。

今回は、ゲームに関するルールの例を4つ紹介します。

それぞれの特徴や注意点も併せて紹介するので、お子様に合うものを取り入れてみてくださいね!

ルール作りの例

- 土日だけOK

- 1日1時間だけ

- 6年生になったら辞める

- 模試や塾のテストが終わった日のみOK

順番にチェックしていきます。

①土日だけOK

僕の家庭では、平日は禁止で、土日はゲームしてもOKというルールでした。

平日は学校があってあまり時間がないので、ゲームをしていてはすぐ寝る時間になってしまうという理由です。

土日に一日中勉強出来るほどの集中力はないので、息抜きとしてゲームがちょうど良かったです。

ただ、平日にガマンしていた分、反動で土日は寸暇を惜しんでゲームをしてしまい、さすがに怒られることもありました。

お子様によって合う・合わないがあるので注意してください!

②1日1時間だけ

よくあるのが、1日1時間だけというルールでしょう。

きっちり時間を決めている分、予定も組みやすいですし、1時間程度ならアリかと思います。

タイマーを使って声掛けしていくのが良いですね。

1時間を過ぎても「もう少し…」と辞めないようなら、厳しく注意してください!

③6年生になったら辞める

6年生になったら辞めるという期限付きで、ゲームを許可する方も多いです。

学年が上がってくると、先生や友達の雰囲気も変わってきて自然と辞めやすいですね。

注意してほしいのは、早めに約束しておくこと。

6年生になってから、いきなりゲームを禁止されたら当然お子様は反発します。

5年生のうちに、ゲームの辞め時について話し合っておきましょう!

④模試や塾のテストが終わった日のみOK

模試や塾のクラス分けなど、大きなテストがあった日だけはゲームをOKしてあげても良いでしょう。

テストが終わったら思う存分やれると考えれば、モチベーションが上がって成績も上がるかもしれません。

とはいえ、全く頑張る様子がなかったのにゲームだけはしようとするなら、許可してはダメですね!

中学受験でのゲームに関する注意点

ゲームに関して、注意点は2つです。

- 勉強に役立つゲームなんてほとんど興味を持たない

- 保護者の見える場所でやる

それぞれ深掘りします。

注意点①勉強に役立つゲームなんてほとんど興味を持たない

最近では勉強に役立つゲームが多いとはいえ、お子様はあまり興味を持ちません。

親が買ってきた算数のゲームなど、もしかしたらやるかもしれませんが期待しない方が良いでしょう。

強いて言えば、「桃太郎電鉄シリーズ」、通称「桃鉄」なら一緒にプレイしてくれるかと思います。

単純にゲームとして面白いですし、地名・特産品を覚えることにもつながるので、「桃太郎電鉄シリーズ」はおすすめです!

注意点②保護者の見える場所でやる

ゲームを許可するなら、親御さんの見える場所でやらせましょう。

ゲームを置く場所も、リビングなどの目の届く場所が良いですね。

というのも、子供部屋でゲームをし始めると、止められることなくずーっとやり続けるからです。

いつでも注意できるように、ゲームは目の届く範囲でさせましょう!

まとめ:中学受験はゲームとの付き合い方が重要!

今回は、ゲームとの付き合い方やルール作りについて紹介しました。

僕も暇さえあればずっとゲームをしてしまう人間だったので、気持ちはよく分かります。

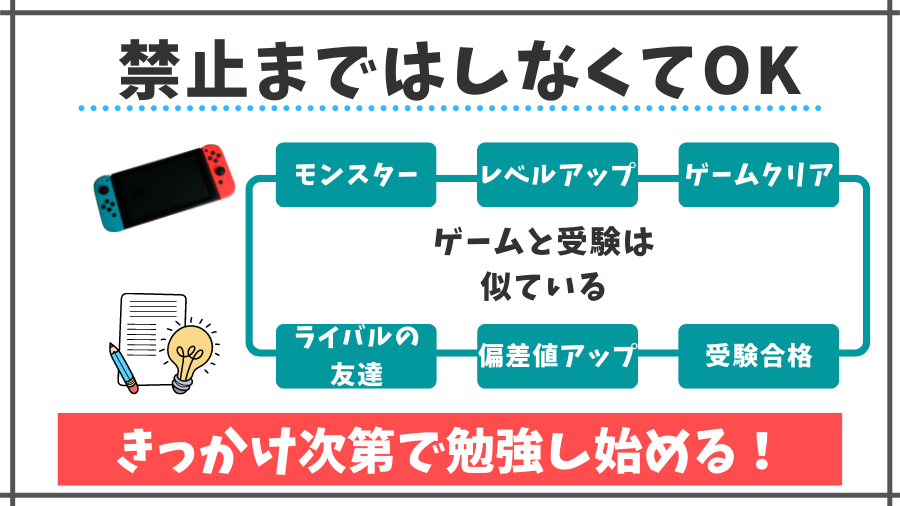

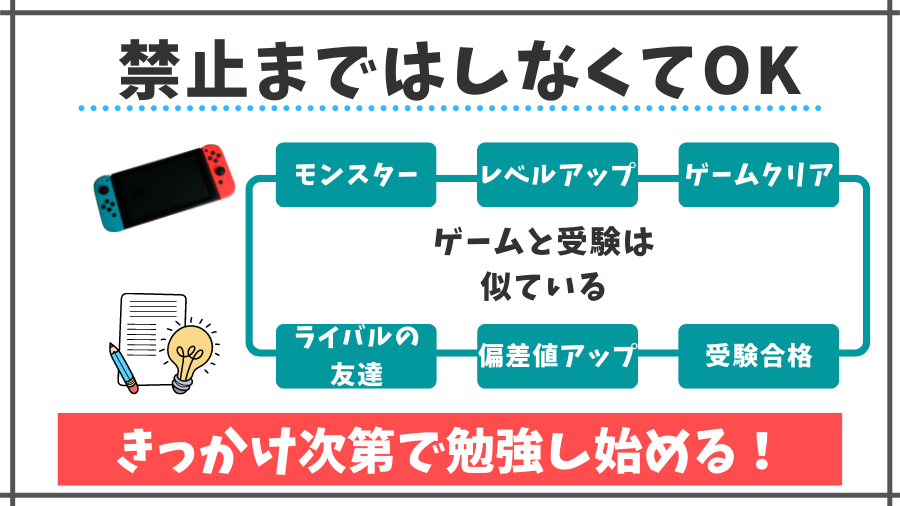

僕がゲームを辞めたのは、ゲームと受験が似ているなと感じた時。

「ゲームクリア」する楽しさが、「受験合格」したいという欲求につながりました。

ゲーム好きな子は負けず嫌いが多いので、上手く誘導すれば自分から勉強するようになるかもしれませんね。

ゲームと上手に付き合い、メリハリをつけて勉強していきましょう!

コメント